上村白冰個展「あはひ…間…あわい」

藤谷商店

♪えぇ〜 習い事 って、皆さんも行ってました? 私は 小学校 の頃 算盤 と 習字 を習いに行ってたんですが、習字教室 に 同姓同名の子 がいて、滅茶苦茶ややこしかった。先生が「シマシマの方のアキヤマくん」とか、「何やわからん絵が描いてる方のアキヤマくん」とか。その日の服の特徴で呼ばれていて、それでどっちの アキヤマ か 区別されてたんです。ある日、2人ともが赤のTシャツを着て来たことがあり、先生なんて言うのかな?と思ったら、「えぇーっと ⋯ 字が汚い方のアキヤマくん」と言い、「どっちのこと、言ってんねやろ」と私が心の中で呟くや否や、全員の視線が私に。けど、これはまだ良かった。先生も段々面倒くさくなり、「字が汚い方のアキヤマくん」→「汚い方のアキヤマくん」へと短縮。挙句の果てには「汚い方」と呼ばれるようになり、おぉー なんてこった!けど、皆さんご安心を。先生が「汚い方」と呼ぶ度に笑いが起こり、「ウケた、ウケた」とニャっとする自分がいた事を、今も覚えています。

綺麗な字が書きたい。これは デジタル の時代になっても、誰もが思うこと。特に 筆文字 は、展覧会の芳名帳に記帳する時に使う場合があ

るので、私は敢えて 個性的な名前の書き方 をして誤魔化したりしています。で、芸術的な筆文字 ってどんなん? そんな皆さんに朗報です。『Bar MALOWD』 の経営者で 書家 でもある 上村白冰(うえむらはくひょう) さんの展覧会が、大阪府堺市で開催中。

《心のすきま》

2025

700×700mm

墨、画仙紙

上村さんは1978年、東大阪市生まれ。商店街で眼鏡、宝石、貴金属販売を生業とされている家庭のご長男。

上村「お店には、司馬遼太郎 さんとか来られてました」

えぇー!あの文豪の 司馬遼太郎!!『竜馬がゆく』、実家の本棚にあったなぁ。

上村さん、幼少の頃は『ドラゴンクエスト』などのロールプレイングゲームに夢中になる反面、外では血気盛んな男の子で怪我もしばしば。

そんな上村家の正月の恒例行事といえば、祖母が住む長野県に母と帰省する際にたしなむ、書き初め。

上村「祖母は書道の先生で、弟と妹と共に墨を磨って書いてました」

この頃から、書道に親しんでいたんですねぇ。上村さんは元々左利きで、この頃に右利きになれるよう練習したそうです。

上村「筆の使い方が分からず、【とめ】や【はね】の感覚がつかめず、反復練習をよくやってました」

こうして「綺麗な字が好き」「書くのが楽しい」と『書道』に触れながらも、『やんちゃ道』も相変わらず。小学校の卒業旅行で和歌山に行った時、脱走しようとホテルの外にある温泉のメインパイプに足を掛けた瞬間、「バキっ!」

無惨にもパイプは折れ 暖房が使えなくなり、先生にこっぴどく叱られる羽目に。

中学校に上がると、祖父と父がゴルフ好きということもあり、帰宅後は自宅で父がゴルフを指導するという『ゴルフ道』へ。中3の時に初めてコースに出た時のスコアが、110。

高校では ゴルフクラブ に入部。夏休みには隔週で父他の皆さんとゴルフ場に行き、スコアも90前後に。

そんなある日、芦屋カンツリー倶楽部 で高校のゴルフの大会があり、その時 ド肝を抜かれるショット を見せたのが、宮里三兄弟の次男 宮里優作 さん。

上村「18ホール、ラフでサブグリーンの手前からだったんですが、通常では考えられないアプローチを見せ、あぁー こんな人がプロになるんやろなぁ、と思いました」

他にも、私の兄弟子 の オール巨人兄さん の長男 南出仁寛 くんとも一緒になったことがあるらしく、その実力にも驚かされたそうです。

ちなみに 私 おかけんた が 初めてコース に出たのは、34歳の頃。海外ロケのオフ の日に行った オーストラリア ゴールドコースト のゴルフ場。スイングも打ちっぱなしも未経験だった私が、いきなりコースに出て叩き出したスコア は、165。私たちのあとから回ってきた 派手なワンピースのご婦人 に、先に行ってもらったことは言うまでもありません。こんな OB な話は要りませんね。本題に戻します。

『書道』の方は小中の先生が字が上手く、高校の担任も字が綺麗で「こうなってるから字が綺麗なんだ」とポイントを見付けるのが日課。『無意識』『一対二』『バランス』など、理論的な観点 から字を見ながら、ボールペンで書いては 字の理論 を追究。

そして大学時代、引き続き 『書道』や『ゴルフ道』へと突き進むのかな?と思いきや、ジャズやR&Bにハマり『音楽道』へ。実は家の貴金属店の向かいにはレコード屋、その並びにはレンタルCDのお店。徒歩1分以内にもう1軒レコード屋があり、Sarah Vaughan(サラ ヴォーン)などを愛聴。ファッションは主に COMME des GARCONS(コム・デ・ギャルソン)。その個性的な風貌が、傍から見ると「変わってる」と思われていたらしいんですが

上村「変わってるは、褒め言葉!」

と、そんなことも どこ吹く風。

就職活動の時も、強いスパイラルのトレッドヘア に Yohji Yamamoto(ヨウジヤマモト) の スーツ に ノーネクタイ という出で立ちで ⋯ 変わってる、いや 個性的。そんなスタイルが功を奏したのか、婦人靴の会社の社長から「君、オモロイなぁ」と言われ、好印象。ただその後に一言、「髪の毛はいいねんけど、社会人としてはなぁ」

そんなこんなで、2001年に 婦人靴 の会社に入社。百貨店のショップマネージメント(営業)に就き、大阪などの4店舗を担当。その後、西日本を任されるようになり、『靴道』を極めかけたその時

上村「4年勤めた会社を辞めて、Bar を始めました」

えぇーーー!

どいうこと?

上村さんは西日本担当でしたから、九州の鹿児島の方まで出張していたんですが、一人で飲み歩くのが好きで、この日もスタッフと晩御飯に行って別れた後、えぇとこないかなぁーっと街をブラブラ。するとある看板が目に飛び込んできた。

『Bar魔の巣』

そう、あの 藤子不二雄Ⓐ の人気アニメ『笑ゥせぇるすまん』に登場する、喪黒福造 が通う Bar の屋号。

この『Bar魔の巣』は 鹿児島が誇るオーセンティックバー で、竹久夢二 作品 も飾ってある 名店。上村さんは一発でこのお店が気に入り、マスターとも仲良くなり、出張の度に通うようになり、それが Bar を営むキッカケへと繋がっていった。

上村「北堀江(大阪)の バルベス というお店が閉めるということで、そこを借りることにしました」

上村さん Bar に関しては右も左も分からずで、その事を Bar魔の巣 のマスターに相談したところ「気弱なくていい。誰でも出来るから、やったら」と背中を押してもらい、2005年『Bar MALOWD』をオープン。この当時、大阪の南船場に人気のセレクトショップや飲食店が軒を連ねる中、その勢いは堀江にも拡張していた。そのブームによる人の流れもあり、Bar経営 に関して全く知識のなかった 主人 を、訪れる 客人(MALOWD) が「こんなお酒もあるよ」と、アドバイス。音楽は5000枚以上のCDコレクションをパソコンにダウンロードし、メニューは筆書きでおもてなし。

上村「人間関係 と 書道 との共通点は、飲みに来てくれる人がいるから書き続けられる」

『Bar道』の幕開けです。

人気店となった Bar客人 は、お客様にのんびりしてもらいたいという一心で、2012年に現在の広めの店舗に移転。視野が広がった。

私も Bar MALOWD さんに何度か行かせていただいているのですが、卓越した技術のカクテル、イメージを喚起させる音楽、そこに根を下ろした筆書きのメニュー。

上村「いい音楽が流れて、美味しいお酒がある」

極上の時間を提供してくれます。

ターニングポイント は、コロナ禍。時間ができたので、そうだ しっかりと『書道』を勉強しよう! というわけで、早速教えを乞う為、かねてよりインスタで発表される作品に圧倒され、私淑していた書家 小書齋 に師事。指導は赤ペン先生で、お手本が郵送で届くと墨で書いたものを送り、それを手直しされたものと新しいお手本が届き、書いてはまた送り返す。その枚数は、数百枚書いたうちの一枚を送る時もあったというから、超ストイック。小書齋「お手本どおり書かなくていい」の忠告どおり、お手本どおり書かなかった時の方が、良きアドバイスをいただけたそう。

上村「書道は、真っ白な紙に筆を置いた瞬間に余白が生まれる。ただそれは、余白を邪魔することではないか?という葛藤がいつもあり、かといって余白をつくろうとしてもいけない」

余白と葛藤する日々。その 書 をインスタグラム にアップ。すると、2021年 江戸末期より続く 三重県亀山市 の 和菓子の老舗 瑞宝軒 の新商品『龍乃髭』のロゴを揮毫。その後、大阪の西区にある chignitta の 谷口さん から、なんと個展の依頼が舞い込んできたではないか。

上村眞夫書画展

「客人」

2022年2月

chignitta にて

初個展は大盛況。

期を同じくしてロゴの仕事も入り、小書齋 先生に「雅号をください」とお願いしたところ、いただいた雅号が

上村白冰

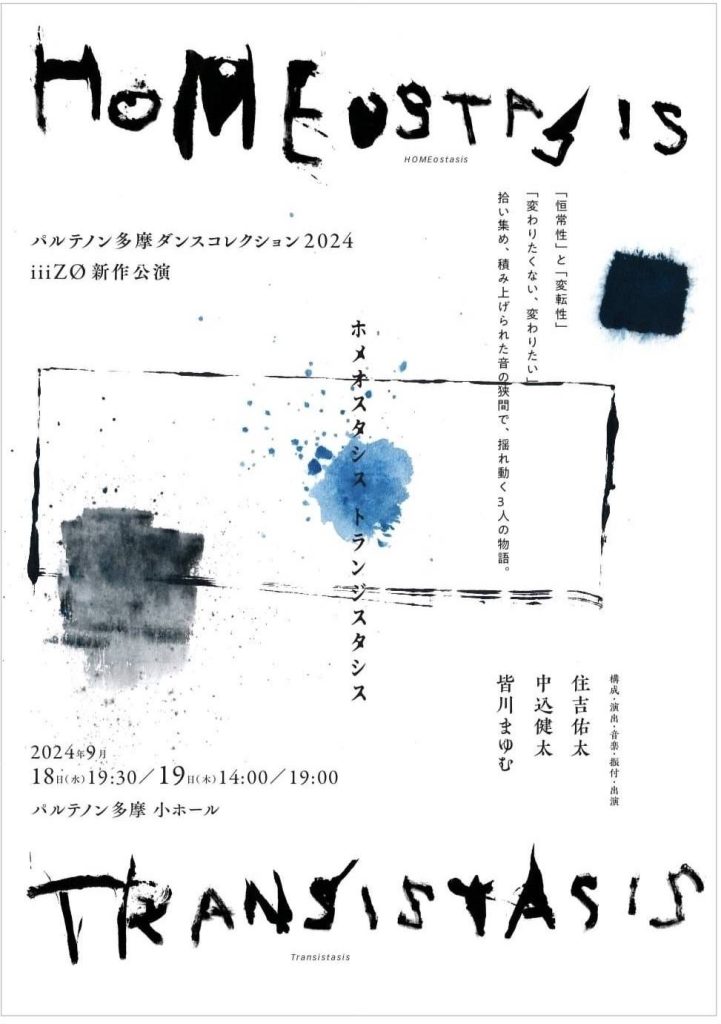

その後もさまざまな企業の商品ロゴや、皆川まゆむ、住吉佑太、中込健太による〈ダンサーの音楽表現、演奏家の身体表現〉を目指し、新しい舞台作りに挑戦する ノンバーバルユニット の iiiZØ (ミゾウ) のロゴや舞台タイトル『HOMEostasi Transistasis』 で、第22回日本デザイン書道大賞 の大賞 を受賞。

『HOMEostasi Transistasis』

フライヤー

2024年1月には、 chignitta で2回目の個展 上村眞夫書画展「馥郁〜ふくいくたる〜」を開催。2025年には、六本木のクラブ『月ノ湊』から2mを超える作品の依頼もあったというから、そりゃもう大騒ぎさ!

《月ノ湊》(つきのそう)

2025

900×2400mm

墨、画仙紙

そして今回、家具やインテリアのアイテムを取り扱われている、築140年の町家のお店『藤谷商店』とのコラボが実現。新設されたギャラリー の こけら落とし として展覧会を実施。

上村白冰個展「あはひ…間…あわい」

藤谷商店

〈Artist Statement〉

触れられそうで、触れられない

そんな輪郭と輪郭のあわいで

言葉にならない何かが、静かに息をしている

光が影へと変わる、その間

時間が重なりほどける、その間

あなたとわたしの間

そして、わたしの中の間

そんな確かさと不確かさのあわいには

名づけられない想いが在る

「あはひ」は始まりでもなければ

終わりでもない

ただただ、ただただ揺れている

見つめることで初めて現れ

そして

見過ごすことでしか立ち現れないもの

それは、あなただけが観えるもの

ギャラリー

展示風景

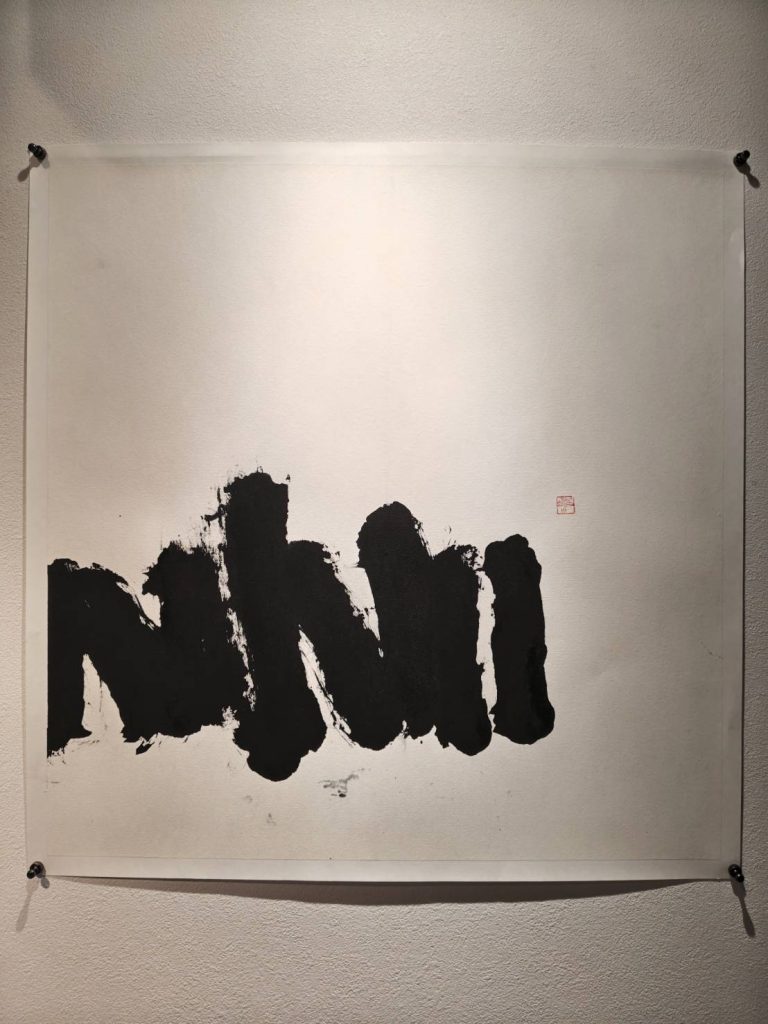

《よ》

2025

700×700mm

墨、画仙紙

《よ》は、余白の『よ』。一文字は、井上有一 氏の『愚』などが有名ですよね。書家 にとって 一文字 は、最も表現したい 書。今回は インテリアの中にある作品 という未経験の状況化で、とても緊張したそうです。けどその一文字に、どうやって辿り着くんだろう。

上村「一文字 ⋯ 降ってくるのを待つんです。今の経過を踏まえ、どう対比するか。来年は来年の好きな『よ』が、出てくることもあると思います」

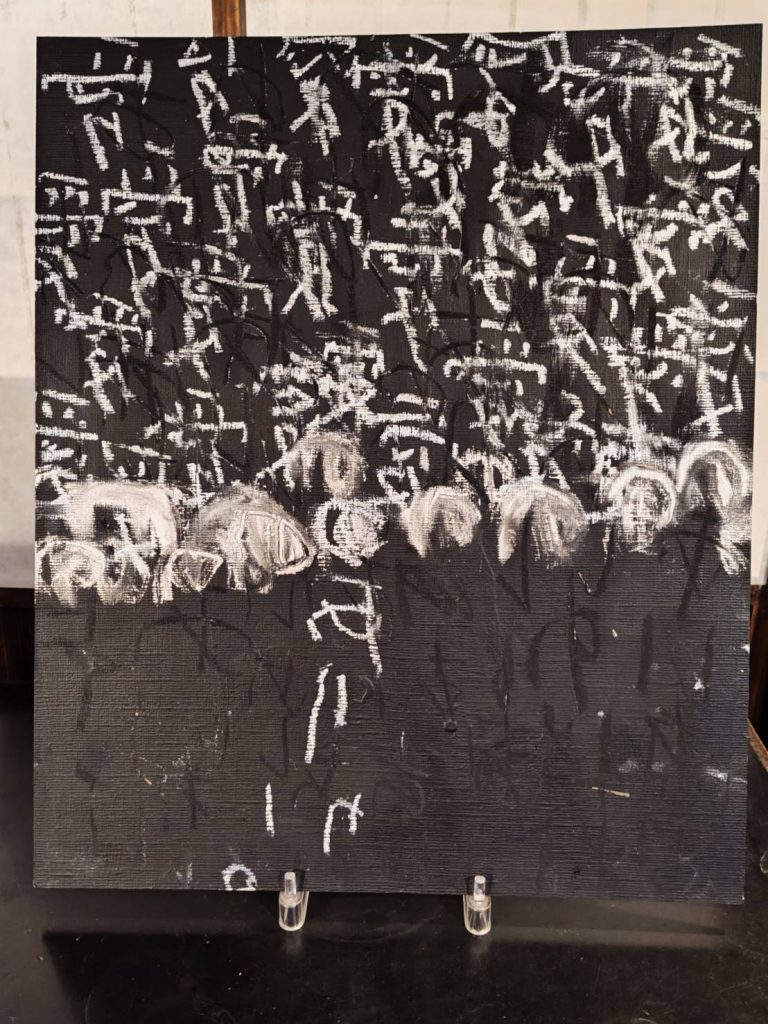

《あいのありか》

2025

F8 455×380mm

canvas board, mixed media

上村「同じ言葉をひたすら書き、その人なりの『あい』を見付けてもらう。一個、真実があればいい」

カッけぇー!

上村さん、私も真実の『あい』見付けられますかねぇ ⋯ 。

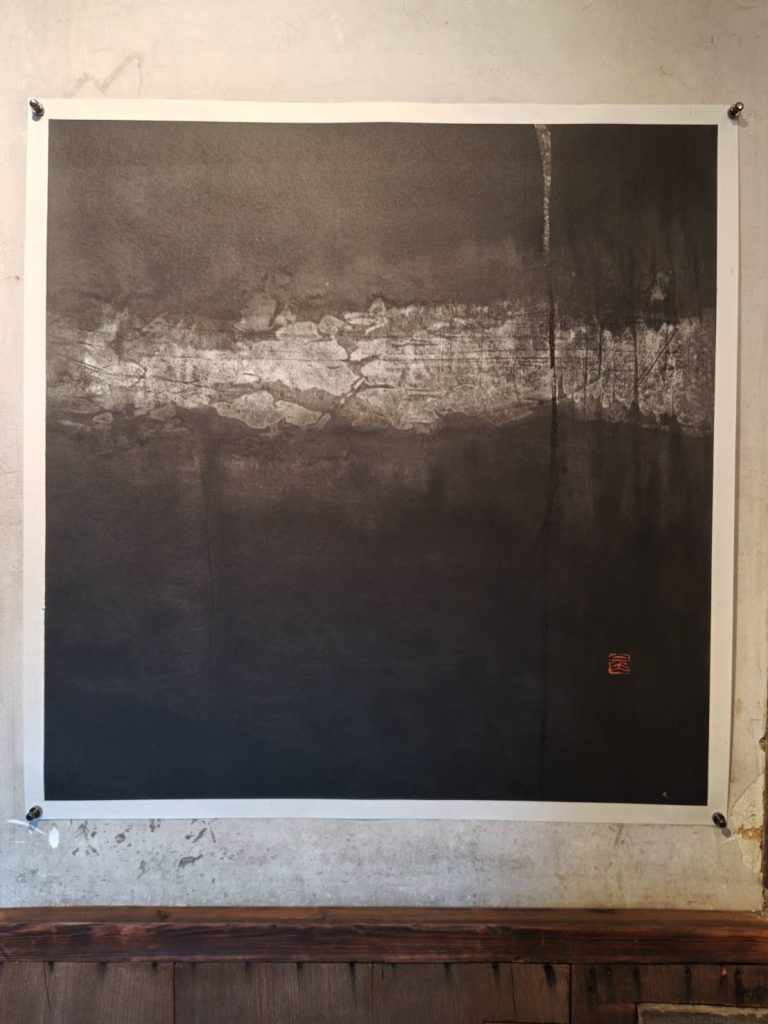

《一》

2025

700×700mm

墨、画仙紙

上村「黒が前に出て、そこに立体感が生まれるのが通常。これはある墨の配合により白抜きになり、字が遠くへ沈み込んでゆく。色んな黒で表現できるので、そこに見えるものがあるのかもしれない」

《一》と向き合うと、暗闇の中に差した光の向こう側に誘われ、まるで 空中浮揚のような心地良さ を味わうことが出来ます。

展示風景

展示風景

作品もさることながら、インテリア商品も素晴らしい!

で、藤谷商店 の 店主 藤谷鉄弥 さんが、何故 上村さん に こけら落としの展示 をお願いされたのか。皆さん興味ありますよね。

藤谷「期待通りの、でき。4月に ミラノサローネ(ミラノで行われる最新の家具の見本市)に行くんですが、コーディネートの一環として 和を感じさせるアート が多い。それで今回、書道 というより アート な 書 を求めていたので、上村くんがバッチリ!」

相性もドンピシャ!だったということですね。

最後に、メッセージをいただきました。

上村「インテリアがあってこその言葉になっている。普通の 書 ではなく、生活の中の日々の一コマ として落とし込んでいただければ、幸せです」

子供の頃から 『ドラゴンクエスト』 で遊び、

『書道』

『やんちゃ道』

『ゴルフ道』

『音楽道』

『靴道』

『Bar道』

と、人に助けられながら ロールプレイングゲーム の如く 先行きの見えない扉 を開け、次のステージ へとチャレンジし続けた 道。それは 人生の余白に奥行き を与え、エッジの効いた とめ と はね という 躍動感 を増加させ、一頭地を抜く 存在へと バージョンアップ していく。

人それぞれが感じることのできる、あはひ…間…あわい 。

これからも『白冰道』、しかと見届けさせていただきますぅ〜♬

上村白冰

上村白冰個展「あはひ…間…あわい」

藤谷商店

7月12日(土)− 8 月11日(月・祝)

土日祝 13︰00−18︰00

※平日はアポイント制

TEL : 090−3288−4657

藤谷商店

大阪府堺市堺区桜之町東1丁1−13

上村白冰

Instagram

@hakuhyou_u

藤谷商店 藤谷鉄弥

Instagram

@hoepri

おかけんた

1961年3月28日生まれ。1983年に漫才コンビ「おかけんた・ゆうた」を結成。1986年「第17回NHK上方漫才コンテスト」優秀賞、1997年「第32回上方漫才大賞」奨励賞、1999年「第34回上方漫才大賞」大賞など。

並行して、アート分野で活動を開始。1994年〜1995年「東京国際AU展」作品展示(東京都美術館 )。1995年株式会社スプーン公募展でグランプリを受賞。1996~1998年「OCHA(大阪コンポラリーヒューマンアート)」をプロデュース。2014年からは「京都国際映画祭~映画もアートもその他もぜんぶ~」 でアートプランナーを務めた。「ART FAIR TOKYO」アートトーク (2007年~2010年)、「ART OSAKA」イベントMC (2008年~2012年)、「草間彌生 永遠の永遠の永遠」 国立国際美術館 ギャラリートーク (2012年)、ギャラリー A―LABのアドバイザー(2015年~)、京都精華大学客員教授(2018~2020年)、「茨木映像芸術祭」審査員(2021年)、「Any kobe2022」トークイベント (2022年)などを歴任している。