Exhibition

2025 Autum

Tender Recalls / Prospective Futures

SUCH SIZE

イチノジュウニのヨン

Artist

Chi L. Nguyễn

Zai Nomura

Featuring:Yukawa−Nakayasu

♪えぇ〜 ライスペーパー

と かけて

綿あめ

と とく

その こころは・・・

Tender Recalls / Prospective Futures

私が SUCH SIZE を知ったのは、2024年。

柳本「うちの向かいにギャラリーができたんです!」

と、主に 金土 のみ オープンされている カフェ & 酒場 の イチノジュウニのヨン の 柳本 さんからお聞きし、うかがったのが最初。中に入ると廊下があり、右と奥に展示スペースへ向かう入口があります。1階から2階が吹き抜けになっていて、2階の展示も1階から チラっと 遠目で観ることができる、古い民家をリノベーションされた 空間。展覧会はシーズン毎に行われ、今回は秋の展示。共同キュレーター に Mary Lou DAVID(マリー・ルー・ダヴィド )氏、会場協力に イチノジュウニのヨン と MaDO 。イベント協力に 釜ヶ崎芸術大学(ココルーム)、NPO法人山王エックス、earth と盛りだくさん。

この多数の企画を1人で担っているのが、SUCH SIZE の Yukawa−Nakayasu さん。

中学時代からファッション雑誌を読んだり、「ファッション通信」を視聴するなど、ファッションへの興味を深め、高校卒業後、東京の文化服装学院に入学。

Y−N「最も興味を惹かれたのは、ファッションショーがパフォーミングアーツやインスタレーションのようであったこと。またショーで披露される衣装には、ファッションデザイナーのアイデアが凝縮されており、それをメゾンに長年携わる技術者たちが支えている点です。まるで、あらゆる協働性を集めた総合芸術です。そしてその服を購入して着れる点も素敵だと思います!クリエイティビティをまとえるのですよ、とても夢があります。」

ファッションは、そういった ハイクオリティ なものを身に纏うことにより 自分磨き へと繋がっていくツール。

Yukawa−Nakayasu さんは、学生時代より、学外のファッションコンテストに選出されるなど、早速頭角を現します。2004年には、イタリアの世界的なコンテスト『Mittelmoda Fashion Award』において、 日本人として唯一選出され、現地でショーを披露。

ファッションコンテストは、結構年間通してあるらしく、そのなかには海外のファッション学校が賞を出しているものもある。その一つである神戸ファッションコンテスト(2004年)で受賞を果たす。そして国際的な学校であるパリの「エスモード・パリ」から 1年間の授業料免除という留学支援を受け、 約2年半にわたりパリに滞在したそうだ。

お見事!

Y−N「パリはファッションショーが身近で、ゲリラ的に行われるものもあるんです」

パリでは、春夏と秋冬の年2回のプレタポルテに加え、メンズコレクションやオートクチュールなど、大規模なファッションウィークが年間を通して複数回開催されている。CHANEL などのハイブランドから、数人で運営する小規模なブランドまで、分け隔たりのなくスケジュールが構成されているというから驚き。

その後、湯川さんは卒業後もパリに残り、パリコレに参加するメゾンの研究生としてさらに滞在する。

Y−N「この頃、ベネチア・ビエンナーレやドクメンタ、ミュンスター彫刻プロジェクトなどにも行ってました。」

Yukawa−Nakayasu さんは、日本にいる頃から直島や美術館、ギャラリーの展覧会に足を運んでいたそうで

Y−N「僕自身、アートとファッションを明確に分けて考えていません。ファッションにはアート的な要素が、アートにはファッション的な要素がそれぞれ含まれていると思っています。」

No Border、私も同感です。

そう言えば私 おかけんた が若手の頃、おかけんたゆうた として 心斎橋筋2丁目劇場 に出演していた時、ファッション系雑誌 の取材を受けたことがあり、「ファッションもアートもお笑いもクリエイティブなものだから、一緒ですよ」と記者が言ってくれたことに、超ゴキゲン!続けて記者が「この後の御社のシアターでのショーって、何時からですか?」と言ったので、一瞬 何言うてはんねやろ?と思いましたが、ふと気が付き「このあとのよしもとの梅田花月の出番は、16:00です」と返答。すると「そのライブでのツーショット、撮らせてもらってもいいですか?」と言うから「はい、舞台での漫才。大丈夫ですよ」と、全て ベッタベタの返しで 取材を終えたことを覚えています。

ファッション系の方からみると、演芸 というより ショー なのかもしれませんね。

あっ、こんな思い出話はこっちに置いといて。

話を元に戻します。

Yukawa−Nakayasu さん、2年半のパリ滞在 を経て 帰国。服飾メーカーに入社。そして2012年、会社勤めを続けながら、歴史学者を志す中安恵一さんと共に、服飾と歴史について探究するアーティスト活動を始める。

そんな2人が興味を示したのが『背守り』。『背守り』とは、子どもの着物の背中心に魔除けの刺繍を施す日本の習俗。背中から魔が入り込むと言い伝えられていて時代、大人の着物は 37cm + 37cm で2枚の反物を縫い合わせることにより縫い目があり、その 縫い目 の【目】が睨みを利かし、魔物を退散させていたと考えられていた。がしかぁーし、子供の着物は1枚で十分なので縫い目がなく、そこから “ 魔が差す ” と畏れられていた。

Y−N「江戸時代、子どもは 7歳まで生きるのが難しい とされ、『神の子』として扱われていました。実際には生活環境が原因であったと考えられますが、魔除けとして背守りを施すことで、子どもが無事に成長できるよう 生存を祈願する 切実な営みであったと思います。そこで、この習俗にまつわる人々の営みを、現代においてどのように表現し、形に残せるかとリサーチを始めました」

背守り をどう見せるか?2人は 石川県金沢市の有形文化財、鬼子母神 を祭る 真成寺 などで半年間リサーチを重ね、ついに金沢市内にあるギャラリー Kapo GALLERY で 初個展 を開催。

港は船に選ばれて、船は港に寄せられる − 便りは届く −

湯川洋康・中安恵一

Kapo GALLERY

2014.8.14(Thu) − 8.17(Sun)

「港は船に選ばれて、船は港に寄せられる − 便りは届く −」展示風景

Y−N「お互いの専門が服飾と歴史だったので、活動開始当初から現代アートとして展示発表すると決めていたわけではありませんでした。当時は、出版社の資格を取得し、 自主出版も行っていました。ただリサーチを進めていく中で、言語化することが難しい事柄が多くあることに気づきました。その結果、 非言語的な表現を歓迎してくれる現代アートを選択することになったのです。とても自然な流れであったと記憶していますね。」

翌年2015年から個展だけではなく、公募展、グループ展、芸術祭などにも参加。

2015年

『第18回岡本太郎現代芸術賞』入選(2014年度)

川崎市岡本太郎美術館

神奈川県

鳥取藝住祭2015

『The contingency drifting , is carved and drifting』

漂い、刻まれ、漂う偶然

Galeria Taishogura

鳥取県

中之条ビエンナーレ2015

『Breakpointof ″ Habitos″ 』

グループ展

群馬県

2016年

『Fluent habits』

江之子島文化芸術創造センター

大阪府

『A survey for the history of fertility , 2016』

Gallery PARC

京都府

ユニット名 を 『Yukawa−Nakayasu』 とし、精力的に作品を発表。

2017年の金沢アートグミの展覧会後、コペンハーゲンでの展示も決まり、制作に集中するため会社を退社。そして、韓国での滞在制作後、2018年にヴェネツィアで行われていた 『The12th Arte Laguna Prize』(第12回 アルテ・ラグーナ賞)の、彫刻・インスタレーション・ビジュアルアート部門 に出品し、大賞を受賞!

「Falls From The Skies」(The12th Arte Laguna Prize)展示風景

さらに2019年には、アーティストの Qenji Yoshida(ヨシダ・ケンジ)氏 と共同で、大阪にてアートハブ 『TRÀ-TRAVEL(トラ-トラベル)』 を立ち上げ、国際的なアートプロジェクトの窓口として活動を開始。 アーティストとしての活動も積極的に展開し、奈良、京都、バンコクなどで個展やグループ展に参加。また、コロナ禍の2020年からは2年間をかけて、地元である大阪市西成区のアートプロジェクト Breaker Project に参加し、 飛田会館にて展覧会を実施する。

この時、ふとあることに気が付きます。

Y−N「海外や他府県での展覧会やレジデンス活動を行う一方で、地元にはあまりコミットできていなかったことに、この頃気づきました。アーティストが地域で活動することのインパクトを経験していたので、それを地元でも実現できないかと考えました。まずスタジオを持ち、社会に開けば、いろいろな人が集まってくれるのではと想像した事を思い出しますね。」

同年、物件を探し出します。

話は続きます。

Y−N「雨漏りがあるほどボロボロの古民家をリノベーションする中で、自分が社会に何を働きかけていくべきかゆっくり考えました。その結果、自分の作品のような、言語化しにくい表現、意味や価値の手前にある物事へ向き合っているアーティストを招聘し、発表の場を作ることが必要だと思ったんです。『具体美術協会』や、『もの派』のように、まだ言語化されていない事柄を丁寧に時間をかけて言説化 し、その上でアーティストを世界に紹介するという目標を立てました。そしてギャラリー兼スタジオを併設したオープンラボ 『SUCHSIZE』を2024年に始動させ、季節ごとに展覧会を開催しています。また、展覧会ごとにバイリンガルのオンラインカタログを作成し、国内外へ発信してようと試みています。」

イチノジュウニのヨン の 柳本さん のご紹介で、お店の向かいの家屋を 2022年から2024年 にかけてリノベーションし、同年7月 に プラットホーム となる SUCH SIZE をオープン。

オープニングの展覧会は

『dance in HANAGESHO』

半夏生のリズム

★SUCH SIZE インスタグラムより

『SUCH SIZE』 とは、SUCHNESS(自然や森羅万象、ありのままであること)と SIZE(人のサイズに合わせる)を組み合わせ、「森羅万象を人に届ける」という想いを込めた造語です。私たちは「アートとともにありのままに生きる」をキーワードに、自然の循環が人々にもたらす「モノ」を芸術分野から研究し、社会に伝えていくオープンアートラボです。

ギャラリー、制作スタジオ、イベントスペースを兼ね備えた SUCH SIZE。

聞くところによると、かなりストイック なやり方で 展覧会のアーティスト を決めているそう。で、今回の展覧会

Tender Recalls / Prospective Futures

の Chi L. Nguyễn さんと 野村 在 さんを どのようにして選出したのか 、お聞きしました。

Y−N「西成区は、中国、韓国、ベトナム、ネパールなど、外国人居住者が住民の約15%を占める地域になりつつありますが、地域住民である僕たちと彼らとの接点はほとんどない状態でした。彼らとの接点をもつ上でも、また私たちが彼らの国の事を知る上でも、これらの国からアーティストを呼び展示する事は重要だと思いました。そこで、ベトナムホーチミンの「Sàn Art」に長く務めていた Mary Lou DAVID(マリー・ルー・ダヴィド)さんに、ベトナムのアーティストを10名リストアップしてもらい、その中からChi L. Nguyễn(チ・L・グエン)さんを選びました。」

ベトナムのアーティストは、こうして決まった訳ですね。

では、野村 在 さんは?

Y−N「チさんの作品を、記憶の共有と継承という観点から捉えた時に、ぜひ野村在さんの《Lost and Found》を展示したいと思い、お声がけしました。」

野村在さんに決まるまでの、彼の行動をまとめました。

①自分がいいと思った作家の過去の展覧会を全て見る。さらに、その展示スペースで開催された過去の展示をチェックする。

② 調査過程で見つけた知らない作家の中から、気になる作家をピックアップ。① − ②のリサーチを繰り返し、第1段階の候補リストを作成する。

③作家をより深く理解するため、作品や展覧会のステイトメント、批評文など、言語化された全ての資料に目を通す。

④その上で、その作家や作品でなければ語り得ない独自の視点があるかを吟味し、招聘作家を決定。その後、メールでのアプローチとオンラインミーティングによる交渉を経て、合意に至るというものだ。

こうしたプロセスを経ているからこそ、SUCH SIZE が招聘する作家に初見の人物が多いことにも納得がいく。招聘作家側も、自身の仕事に対する彼の深い理解と真摯な姿勢を理解し、展示を承諾しているのかもしれない。

また作家が決まってから、膨大な作業量をこなしているのも SUCH SIZE の特徴。

Y−N「展覧会ステイトメントを書く為に、あらゆる言語化されていない部分を探求しています。

これは論文とまでは言わないまでも、批評を書く作業に近いです。本展は、キュレーターのマリーと展覧会の骨子を考え、2人の作家からもアイデアをもらいながら仕上げました。」

このように半年をかけた準備を経て、56ページにも及ぶバイリンガルのオンラインカタログを展示のオープンに合わせて完成させている。ちなみに、このオンラインカタログには、後日新たに依頼した批評文が掲載されるなど、展覧会後も随時アップデートされるらしい。写真撮影も全てYukawa−Nakayasu さんが行っている。

いやぁー、スゴい!

それも毎回!!

私も今までいろんなディレクション見てきましたが、ここまで徹底的にされる方は 類を見ません。徹頭徹尾 な 展覧会の構築。「ここまでやってくれるんだったら、やってやろう!」って、アーティストも思いますよね。

こうやってスタートしたのが

Exhibition

2025 Autum

Tender Recalls / Prospective Futures

今回はそのうちの2か所をご紹介。

まずは SUCH SIZE での、Chi L. Nguyễn(チ・L・グエン)さんの展示。チ さんは ベトナム の ハノイ の出身。矛盾の狭間にある空間と状態、自然・人間・精神性の相互関係、そして家族の物語を探求されている Artist。

インスタレーション

Chi L. Nguyễn

ベトナム発祥の食品、ライスペーパー。作品は、家族の記憶 や 植民地時代の記憶 が 丸まった ライスペーパー に記されていて、断片的にしか目視出来ない ドローイング が 鑑賞者のイマジネーション を掻き立てます。ライスペーパーは、生春巻き などで食卓を囲み 会話を楽しんだり 家族 の 確執 をほぐしたり、 “ 記憶の共有 ” を与えてくれるもの。国民食 であり、家族の コミュニケーションツール ともいえる ライスペーパー のインスタレーション を観ていると、ベトナム の 食卓を囲む という意味合いが、記憶の継承と各自のアイデンティティの共有の場として伝わってきます。

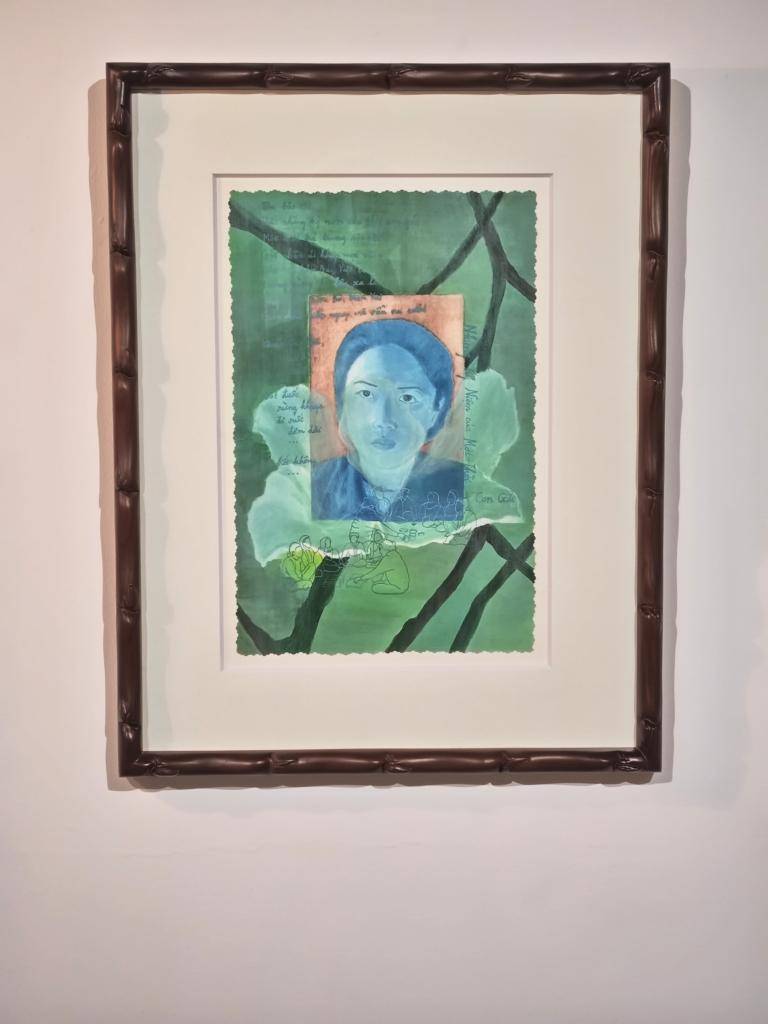

《Cerulean Blue》

Chi L. Nguyễn

Acrylic & soil pigment on paper

23.8 × 36cm

2025

これは スタンプシリーズ の中の作品で、小説家 だった 96歳 の 祖母 をモデルにされたもの。 脳梗塞を患っておられて、記憶がスタンプのように描かれています。

《Proverbs & Maxims》

Chi L. Nguyễn

ceramic

18 × 16.5 × 4.3cm

2025

2階の床の間には、15世紀のモチーフが描かれた陶器の破片が展示されている。ベトナムには土産物などをキャビネットに飾る習慣があり、これは現地の料理店などでも見られる光景だそうだ。「この習慣と、日本の床の間の文化はどこかでリンクしている」と、チさんは語る。大事にしてるものを展示する(日本)、キャビネットに入れる(ベトナム)ことが近しい行為であると感じたそうです。

チ「ライスペーパー、粘土も水に溶けて柔らかくなり、乾燥して割れやすくなる。ライスペーパーと粘土の背景が、重なり合う。空間全体を観て、この日本家屋での展示を楽しんでもらいたい」

父が陶芸家だそうで、そういった家族環境の中で培ってきた感性が、この作品たちにも生かされているんですね。

Chi L. Nguyễn さんと展示風景

ちなみに、ライスペーパー と言えば 生春巻き。 我が アキヤマ家 では 生春巻きではなかったですが、春巻きの皮 を使った 春巻き が食卓に並ぶことが多かった。それもその筈、両親共に 春巻き が大好物。その為、食べてる時はそれしか目に入らず、無言。チ家 では会話を楽しんでいらっしゃったようですが、アキヤマ家 では ある意味 修行。口に運んだ時のパリッ!っという音だけが 余韻嫋嫋 と 食卓に響き渡る、夕暮れでした。

続いては、イチノジュウニのヨン での Zai Nomura (野村 在)さんの展示。

野村さんは ニューヨーク在住 の作家で、ロンドン大学ゴールドスミス校 で 美術修士号(MFA) を取得し、武蔵野美術大学 で 博士号(美術) を取得。写真 や 彫刻 、装置 や パフォーマンスなどを用いた作品を発表。

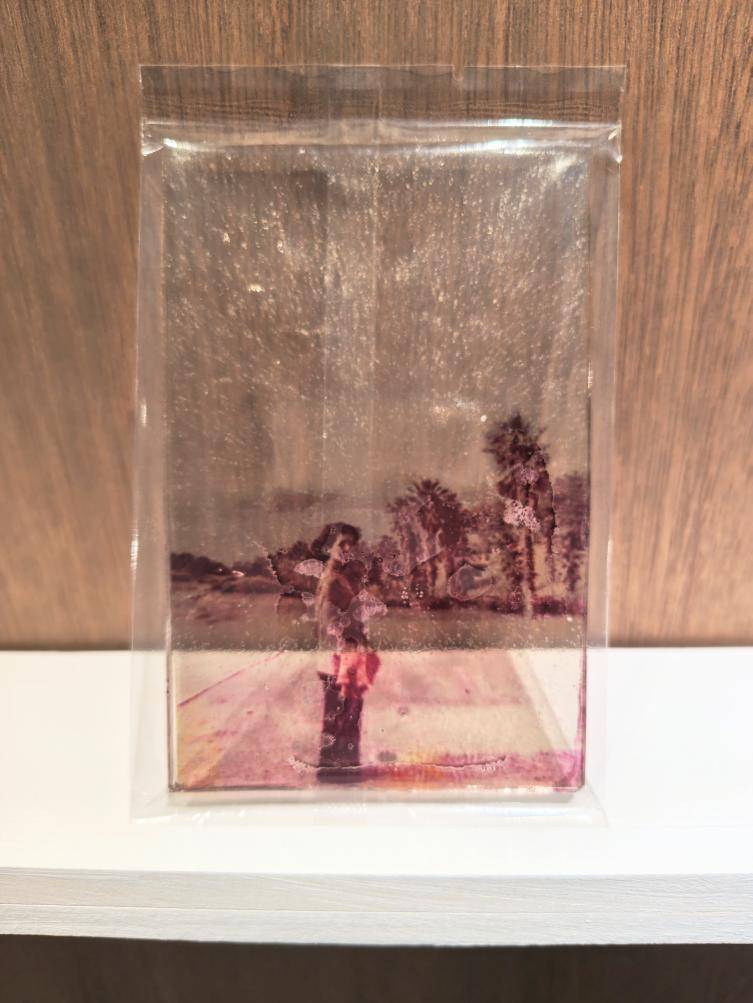

《Lost and Found(Kyoko)》

Zai Nomura

Candy,eatable ink print,2025

これは 飴の板 に、アルツハイマー や 記憶障害 を 患った方の写真 をお借りして 印刷したもの。

《Lost and Found(Kyoko)》

Zai Nomura

展示風景

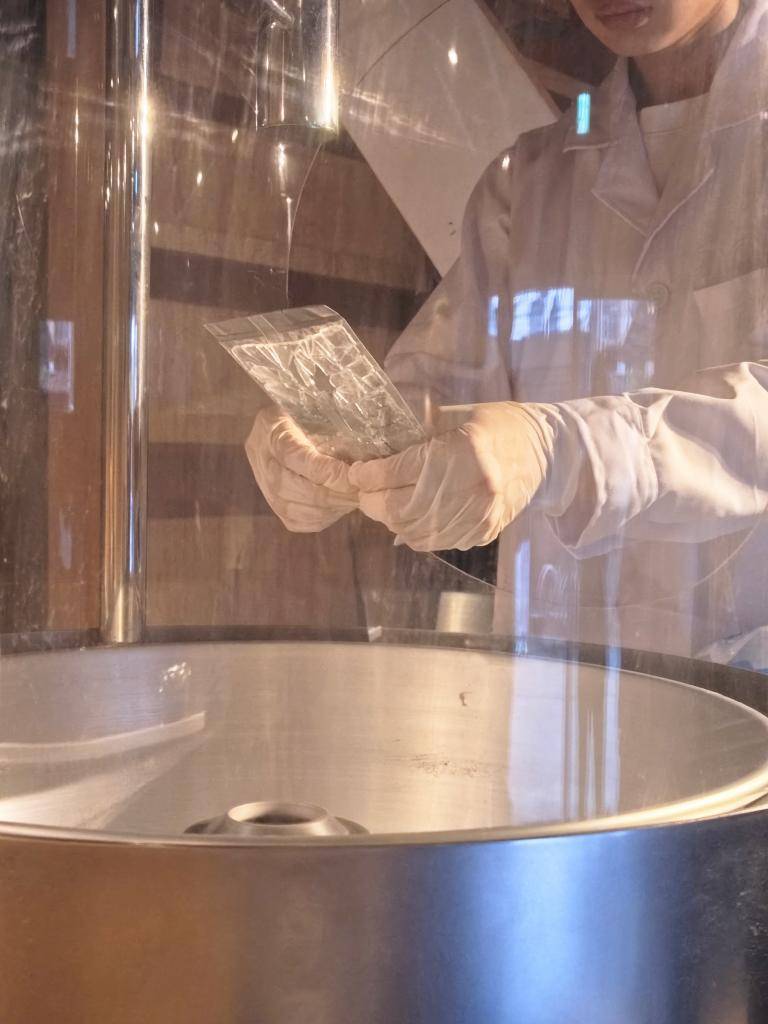

白衣 を着た パフォーマー が鑑賞者に「こちらからお好きな記憶を一つ、お選び下さい」 と言われ、この中から1枚を選び パフォーマー に手渡します。受け取ったパフォーマーは写真を砕き、綿あめを製造する機能をもつ彫刻作品に少しずつ投入していきます。

《Lost and Found(Kyoko)》

Zai Nomura

パフォーマンス風景(写真を砕くところ)

白く細長いスティック を回すと 綿状になった綿あめ が 少しずつ付着し、ある程度の大きさになったら 鑑賞者に 「失われた記憶の綿あめです。どうぞお楽しみください」と、お渡しします。

《Lost and Found(Kyoko)》

Zai Nomura

パフォーマンス風景(綿あめ製造過程)

野村「綿あめは食べると甘いので、一時的にドーパミンが出て、脳が覚醒状態になるんです」

失われた記憶。その写真を印刷した飴を 綿菓子 という彫刻 に再構築し、それを 鑑賞者が口にすることにより想起させる、子供の頃の甘い思い出 。しかしその 綿あめ は、写真の提供者の記憶 のように一瞬にして溶けてなくなり、また綿あめを口に運ぶ。そういった 飴の写真 を120枚も準備されたというから、驚き。

他にも 写真提供者のお2人 が、元になっている写真を見ている映像も展示されていて、突然記憶が戻ることもあったという。

今回こういった コンセプト も圧巻だったんですが、ド肝を抜かれたのは マシーン のように カッコいい 綿あめ製造機 。装置、柵、台、そして 無機質に演じ切る パフォーマー と計算し尽くされた構成にはヤラれました。

記憶は消えても、存在は消えない。

胸の奥から、何かアツいものが込み上げてきます。

最後に Yukawa−Nakayasu さん から、メッセージをいただきました。

Y−N「SUCH SIZEの展示は、感覚的には理解できるものの、言語化できないところを大切にして企画をスタートしています。作家、共同キュレーター、批評家と何度も話し合い、抽象的なものを具現的にしていくんです。また僕自身、できる限りSUCHSIZEに在廊しているので、鑑賞者から教えてもらう事もとても多いです!SUCHSIZEが『オープンラボ』である所以はここにあります。関わる人全員で、言葉にできにくいことを、丁寧に形にしていると思っています。」

ファション に興味を持ち出した時に感じた、クリエイティビティ、総合芸術、インスタレーション。歴史学者の中安さんとユニットを組んだ時に触れた、 リサーチで 具現化 していくという 表現。その培ってきた全てを SUCH SIZE は纏い、「アートとともにありのままに生きる」 ことを教えてくれます。

アーティストの皆さん!このコラムを読んでる間でも、ひょっとしたら Yukawa−Nakayasu さんが あなたのことを リサーチ してるかもわかりませんよぉ〜 ♫

Yukawa−Nakayasuさんと

SUCH SIZE

Exhibition

2025 Autum

Tender Recalls / Prospective Futures

会場①

SUCH SIZE

イチノジュウニのヨン

2025年10月17日(金)−11月23日(日祝)のうちの金・土・日曜

13:00−18:00

会場②

MaDO

2025年10月30日(木)−11月21日(金)のうちの月−金 9:00−18:00

入場無料

Artist

Chi L. Nguyễn チ・L・グェン

Instagram

@chi.l.nguyen

Zai Nomura 野村 在

Instagram

@zai_nomura

SUCH SIZE

WEBSITE

https://www.suchsize.com

Instagram

@suchsize

Yukawa−Nakayasu

WEBSITE

https://www.yukawanakayasu.net

Instagram

@yukawa_nakayasu

Yukawa-Nakayasu (ゆかわなかやす)

artist / co-founder of TRA-TRAVEL / director of SUCHSIZE

http://yukawanakayasu.net

https://tra-travel.art/

http://suchsize.com/

mail@yukawanakayasu.net

イチノジュウニのヨン

Instagram

@cindex_1124

おかけんた

1961年3月28日生まれ。1983年に漫才コンビ「おかけんた・ゆうた」を結成。1986年「第17回NHK上方漫才コンテスト」優秀賞、1997年「第32回上方漫才大賞」奨励賞、1999年「第34回上方漫才大賞」大賞など。

並行して、アート分野で活動を開始。1994年〜1995年「東京国際AU展」作品展示(東京都美術館 )。1995年株式会社スプーン公募展でグランプリを受賞。1996~1998年「OCHA(大阪コンポラリーヒューマンアート)」をプロデュース。2014年からは「京都国際映画祭~映画もアートもその他もぜんぶ~」 でアートプランナーを務めた。「ART FAIR TOKYO」アートトーク (2007年~2010年)、「ART OSAKA」イベントMC (2008年~2012年)、「草間彌生 永遠の永遠の永遠」 国立国際美術館 ギャラリートーク (2012年)、ギャラリー A―LABのアドバイザー(2015年~)、京都精華大学客員教授(2018~2020年)、「茨木映像芸術祭」審査員(2021年)、「Any kobe2022」トークイベント (2022年)などを歴任している。